我家和大奶奶家算是一个院子,只是中间隔了一道篱笆。篱笆墙上爬满了梅豆、丝瓜,还有浅红色的蔷薇,花儿从苍翠的绿叶间露出羞怯的容颜,在金色阳光下格外耀眼。院子里满是生机与温馨。正是这道攀满深绿藤蔓的篱笆,在悠悠岁月里,牵系着割不断的血脉亲情。

堂姑们出嫁后,老两口就守着简朴的日子相依为命。按老辈传下的规矩,没有儿子的人家,可以从近支侄儿中选一个过继为子,将来养老送终,摔“捞盆”。我的父亲就这样过继给了大爷爷和大奶奶。堂姑们也是满心的欢喜。

大奶奶娘家祖上是地主家庭,她常穿一件红色斜襟袄,配一条直腰的青布裤,依稀可见当年大家闺秀的模样。她个子高挑,略显丰腴,脸庞方圆,眉宇宽阔,透着慈祥,深深的皱纹里仿佛刻着岁月的故事。

每到杏子熟透时,她那双裹过的小脚,便借着盲杖左右探路,在地上敲出“滴当、滴当”的轻响,一步一挪地走向杏树下。父亲会搀她在玉米皮编的蒲团上坐下,端来饭菜汤水,伺候她吃完午饭,直到夕阳西下,再慢慢挪回那两间土坯小屋。

大奶奶虽然眼睛看不见,耳朵却灵得很。我放学后总爱先往她那儿跑——因为堂姑们来看她时带的糕点,总挂在浮棚杆上。每回我一进门,她就说:“孙啊,篮子里有炒糖、饼干,快拿去吃。”我便踩着小板凳,小心翼翼探手进去,一块一块地夹出来。

“大奶奶,您也吃。”

“我嫌甜,你吃了长个子。”

她总是这样答。长大以后,每每想起这话,我才明白,哪里是嫌甜呢?不过是舍不得吃,是总想留给孙儿的那份疼爱罢了。

大奶奶屋前长着六棵杏树,树干有合抱粗,棵棵枝叶茂盛,果实累累。甜香的气息总惹得一帮孩子馋涎欲滴。尤其见我带杏子去学校显摆,他们就更想偷摘了。

有时他们书包都不放,就溜到杏树边伺机而动。这时的大奶奶,眼皮却像粘了胶水似的,怎么也睁不开。头一会儿歪向左,仿佛在听树林里的动静;一会儿歪向右,又像在听秋风走过。那打瞌睡的样子,真像个可爱的摇头娃娃,逗得孩子们屏息观察、抿嘴偷笑,以为时机成熟,就蹑手蹑脚爬上树去。

他们交头接耳,打着手势,不料晃动的树枝落下杏子,“扑”的一声——大奶奶忽然惊醒,扬声喝道:“谁家孩子又偷杏?快下来!”孩子们以为被她瞧见了,怕告状挨打,赶紧滑下树一溜烟跑远。

可黄杏的香气实在诱人。过了几天,他们又凑在一起琢磨新法子。这回,他们索性大模大样爬上树,哗啦哗啦地边打边摘。大奶奶听见落杏声,又扯着嗓子喊起来。一个孩子灵机一动,学着我的声音喊道:“大奶奶,是我呀,您大孙子打几个杏吃!”

大奶奶一听是我,语气顿时软了:“孙啊,别爬太高,打向阳的,甜。下来抱紧树,慢着点……”

这“损招”果然管用。孩子们兜满衣襟的杏子,嬉笑着跑远了。

大爷爷除了照料大奶奶起居外,心思多半花在围墙外那片杨树、榆树和柳树上。几十棵大树遮天蔽日,春天散发出扑鼻的清香。邻居们有的来摘“骨素囊”当菜吃,有的捋榆钱掺在地瓜面里蒸窝窝。调皮的孩子折下柳枝编成圆帽戴在头上,分成两派,一手提裤腰,一手举纸叠的手枪,学着小兵张嘎的样子,猫腰往围墙冲锋,惹得大爷爷哈哈大笑。

夏天,这儿是乘凉的好去处。村里的白胡子四老爷天天带着马扎,坐在树荫下讲古:“猪八戒背媳妇”“三打白骨精”“东郭先生和狼”……讲得眉飞色舞,街坊们也听得入神,围拢着不愿散去。秋深时,浅红的落叶厚厚铺在地上,风一卷,便堆成一个个草丘似的。邻居们带着竹耙搂成一筐筐,背回家烧火做饭。有时大爷爷削下的树枝,也让他们一并带走。

到了冬天,更是一幅斑斓雪景。大雪压低了枝桠,裹满积雪的树枝随风轻摇,“扑”的一声,雪落如烟,细碎的冰粒好似天女散花,浮起淡淡的白雾。顺着围墙望去,仿佛置身林海雪原。

几年后,大奶奶和大爷爷相继离世。父亲依礼为二老操办了后事。按老规矩,那些树本该由父亲继承。但我家本来也有片树林,父亲并不贪图这些。他觉得树木正当茂盛,又是乡邻们聚坐谈天的好去处,就让它们好好长着,也算是对两位老人的念想。父亲还常去修枝浇水,把猪圈的粪肥沤熟,每到冬天就在树根周围挖坑填埋。树也一年比一年旺。

谁知有一年春夏之交,父亲出门为生产队换豆种。外村的亲戚竟带着木匠,悄没声儿地把围墙外正发嫩叶的杨树伐走了。母亲想着总是至亲,没忍心拦,临走他们还锯了两棵杏树,说是做八仙桌,取个“兴旺”的寓意。

晚上父亲回来,看见一地横七竖八的树桩、散乱的枝条,顿时火了。要不是爷爷奶奶拦着,他真要带叔叔们上门说理去。

第二天,父亲去大爷爷、大奶奶坟前,哭着说了伐树的事。回来后,他三天没吃饭。

自此,父亲和那家亲戚疏远了。倒是堂姑,总悄悄请我奶奶去她家住几天,尽心尽孝。后来我因工作常去她村里,堂姑逢人便说“那是俺侄儿”,每次非要煮上鸡蛋看着我吃完才肯让我走。堂姑去世时,我们全家都去送了老人家。

被伐走的树没有再种。那片林地后来归了集体,划成宅基地,一排排新房盖起来。往日葱茏的绿意,再也看不见了。乘凉聊天的乡邻们,如今坐在空调房里,偶尔忆起从前既艰难又欢快的岁月。那些沧桑古老的故事,也随着风悠悠飘远了。

唯有大奶奶、大爷爷和堂姑们对晚辈的爱,就像那攀缠的树根,永远扎在心底,挥之不去。

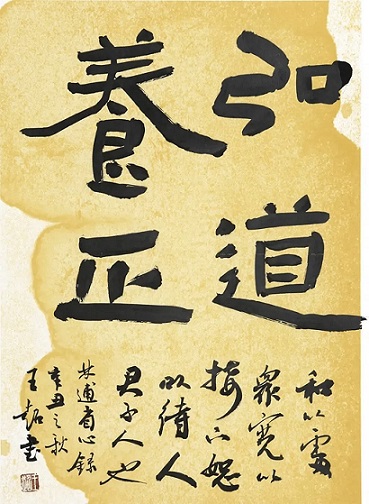

胡福强,山东省曲阜市人,济宁市读书协会名誉会长、《书友文苑》文学艺术指导,多次在省、市级文学刊物、公众号、网络平台发表散文、诗歌等作品。亦是书法爱好者。

您的位置:

您的位置: