在这大寒时节里,我小心翼翼地折了一枝蜡梅,回到家选了一只清代洒绿釉瓷瓶,灌上清水,将梅枝插入瓶中。蜡梅的嫩黄与瓶身的翠绿交相辉映,令人心生欢喜。正待寻个妥帖处安放,忽听“啪”的一声轻响,瓶身竟与博古架上的老砚台轻轻相碰。这一碰,却教我蓦然想起那句:“古砚不容宿夜墨,清瓶任意插新花”,心中顿有所动。

砚为文房四宝之一,其源可溯至汉代,竹简墨书间的汉隶,便是它最早的见证。至明清为盛,端、歙、洮河、澄泥四大名砚尤为世重。然砚之于中国人,又岂止是研墨书写的文具?在多少家庭中,它被奉为传家之宝,承载着“耕读传家”的门风期许。恰如古联所云:“荆树有花兄弟乐,砚田无税子孙耕。”既勉励子孙以笔砚为田、勤学自立,亦寄托着家族和睦、诗书相继的深长情意。

友人叶剑鸿在金华捐建“砚德阁博物馆”,其前言写道:“砚田有德,笔耕无税;惟研作田,可以永年。”此话道破了砚在文化中的精神隐喻,文人以砚为田,如农人躬耕,于笔墨间耘心耘志,既为安身立命,更为修心养性,抵达那份超越尘俗的“永年”之境。如今,砚虽渐褪实用之色,却依然作为温润的文化载体,牵连着一脉脉家族的集体记忆。

我这方砚,正是祖父所传。虽非名品,却有天然火捺纹如霞光流转,蕉叶白似月华凝结。背面“五福堂”三字虽已磨得温润,家族绵延的祈愿仍清晰可触。祖父早年执教于苏州,1923年麦收时节返乡帮忙轧场时,不幸伤于马蹄之下,那时父亲方三岁。从此,这方砚只在年关写春联时才请出,用罢必以软布轻拭,恭敬收好。于我而言,它早已是“耕读传家”的具体凝结,每每凝视,仿佛三代人拂砚耕读的身影,皆在眼前。

再看瓶中蜡梅,清瓶新花,澹然相映。这随手而成的“案头清供”,暗合着中国人“以器载道”的生活美学。“清供”二字,从不是摆设的雅称而已,清者,澄怀观道;供者,虔心以奉。古人于案头供养时令花草、文房雅玩,既是对四时流转的敏觉,亦是对精神原乡的守候。那“任意”二字尤妙:清供之趣,正在一份敞亮的接纳,不择不拣,只问是否鲜活生动。正如这清代旧瓶,因一枝寒梅而恍若重生,器物与生命,便在供养与被供养之间,完成了一场无言的对话。

凝神于“古砚不容宿夜墨,清瓶任意插新花”这联句,仿佛看见先贤于灯下拂砚理枝的身影。细想来,这何尝只是在说器物?

古砚,恰如人心中那份对纯粹与本真的持守。宿墨滞留,隔夜干涸,既损砚润,亦浊笔意;它好似那些未及时拂去的旧日思绪、积存成见的惯性与怠惰。人心又何尝不如是?往日之烦忧、积习与成见,若不日日勤加拂拭,便如宿墨般淤积于心,遮蔽灵台的清明。唯有如晨起研墨一般,时时反观自省,涤去滞碍,方能保持心地的莹润,让生命之笔落纸澄明。

擦拭这一举动,因而超越了器物的养护,成为精神的修行。每一次拂去宿墨,皆如对内心的拂照,将昨日的负累放下,把蒙尘的初心擦亮。这既是对传统的敬重,亦是对自我生命的诚恳。

清瓶,则喻示着我们对待世界应有的襟怀。再古雅的器皿,若固守旧态、拒纳新枝,终究只是一件静物。唯有常怀迎迓之姿,容带露新花生发其间,古器方能焕发生气,满室清芬。瓶之“空”与“容”,恰是心灵当有的姿态,它不排斥岁月的积淀,却永远为新生之美预留位置。那插入的“新花”,便是崭新的思想、不期的缘分、时代的气息,是生命在与世界的对话中不断汲取的灵光。

传统不应成为困囿心灵的窠臼,而当是滋养新生的沃土,既能深植根本,亦能敞怀迎接新的感动、新的可能。

砚需常拭,方保发墨之利,这是对根源的守护;瓶需常插,始得生气流转,这是向未来的敞开。一守一放,一持一迎,其间蕴含着文化传承的微妙平衡。它告诉我们:对过往的珍重与对未来的开放,并非相悖,而是生命一体之两翼。我们当如惜砚般守护根本、勤拭心尘,亦当如爱瓶般常怀虚谷,永为新花留一席之地。

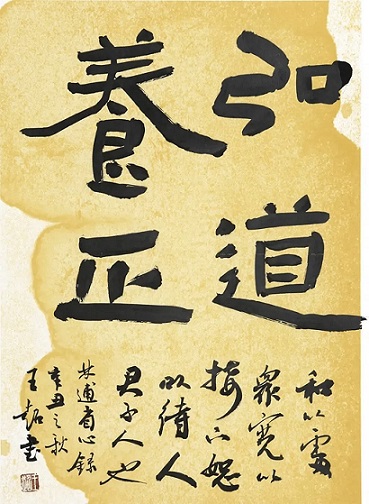

窗外寒气仍重,案头蜡梅暗香浮动。我轻拭砚台,如拂时光之尘;梅枝斜倚瓶中,静述生之欣然。在这“拂拭”与“插供”之间,旧日的精魂与今日的生机温柔相触。一方砚,一瓶花,日日的拂拭与不时的供养,映照的正是中国人安顿性灵的智慧:既能不忘来路,持守根本;亦能向新而生,拥抱春光。守其正,创其新,文化方能生生不息,心灵亦能常住温煦光明。

您的位置:

您的位置: