雪映窗含素,雪檐枕冻河。

雪棠垂绛影,雪梅浮酡酡。

雪霁分茶赏,雪光入砚磨。

雪融如有诗,雪风递帘歌。

…………

清晨,当这首句句以“雪”为引的《湖畔云庐雪窗即目》搁笔时,微信群中正巧传来诗友一篇锋芒毕露的随感。其文直斥“拿格律说事的,全是庸才”,并高呼“格律是嫁衣,诗魂才是骨”。这声呐喊,宛如冰河乍裂,不仅击破了我晨间的静谧,更将我深埋心底数十载、关乎诗律的彷徨与叩问,重新推至眼前。

年少时,我亦曾将平仄对仗视作不可逾越的藩篱,那份对近体诗最初的热情,便在格律严谨的“不易学”前悄然冷却,一搁便是数十寒暑。直至退休闲居,因缘际会下,几位诗友的交流偶寄,又恰与那本1963年版《毛主席诗词三十七首》的偶然重逢,才如一双温和的手,再次为我推开那扇闭锁已久的诗心之门。那薄薄一册,不仅是时代的剪影,更是一封来自岁月深处的邀约。

然而,真正令我思忖良久的,是隐于书页背后的思想公案。1957年,《诗刊》创刊,毛主席应主编臧克家之约,在寄稿信中明确写道:“诗当然应以新诗为主体,旧诗可以写一些,但是不宜在青年中提倡,因为这种体裁束缚思想,又不易学。”此言坦白而犀利,直指古典诗体的核心矛盾。我长久徘徊于这个论断之前,心生疑窦,若格律果真是思想的“束缚”,为何他本人的《沁园春·雪》《七律·长征》等鸿篇,偏能在这“束缚”中,激荡出“山舞银蛇,原驰蜡象”的雄浑意象与“红军不怕远征难”的磅礴气概?

诗友基于创作激情的痛切批判,与毛主席立足文艺发展的理性论断,看似一感一智,实则如光影交织,共同照亮了诗歌创作中那个永恒的母题:形式(格律)与内容(性灵)的辩证关系。诗友所痛心的“死守平仄凑字句,丢了魂、没了气”,恰与主席所警惕的“束缚思想”形成跨时空的共振,其内核皆反对 “以形害意” ,拒绝让精美的形式牢笼囚禁鲜活的灵魂。

清人袁枚倡“性灵说”,其《随园诗话》有言:“诗如鼓琴,声声见心。” 强调诗之本在于抒写个人真情与灵趣。然而,性灵的抒发是否必然与格律扞格?毛主席的创作实践给出了否定的答案。他的伟大之处,正在于既清醒认知旧形式的局限,又能以“六经注我”的气魄娴熟驾驭它,将时代风雷与家国情怀灌注于古典格律之中,实现了“旧形式”与“新精神”的完美化合。这印证了另一个观点:形式的定型并不意味着内容的僵化与个性的泯灭,卓越的诗人能从规范中创造自由。

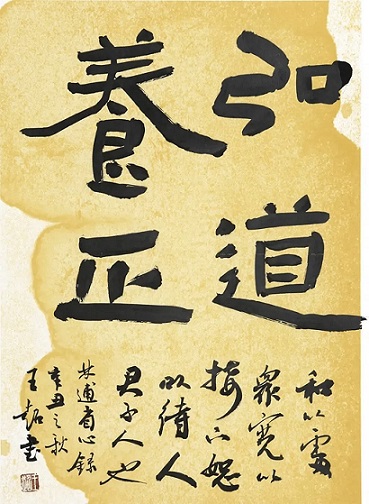

这便引向了那个古老的智慧。《论语》有云:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”移之于诗道,其理相通:“质”为诗魂、性灵与内容,“文”为格律、形式与声韵。徒有澎湃情感而未经形式锤炼,易流于粗粝直白,此即“质胜文”;仅有工整格律而缺乏真情灌注,则沦为空洞矫饰,此即“文胜质”。唯有“诗魂”为骨,“声律”为衣,骨立而衣彰,文质相扶,方能成就文质彬彬、感人至深的君子之诗。诗友所言“格律是标不是笼,问鼎何需步步同”,我深以为然。格律当为“标尺”,用以衡量与提升语言的音乐性与建筑美,而非禁锢想象与情感的“囚笼”。它应是诗人攀登诗意高峰的阶梯,而非绑缚其手脚的锁链;应是托举情思翱翔的双翼,而非折翼的牢狱。

由此观之,“雪窗”之景便超越了单纯的物理空间,成为一个深邃的隐喻。窗,是界限,亦是通道。窗外的“冻河”“雪棠”“雪梅”,是未经剪裁的自然性灵与物象;窗内的“分茶赏”“入砚磨”,则是人以文化形式(诗律、书艺、茶道)对性灵进行的观照、沉淀与升华。“雪光入砚磨”一句尤妙,那清冷的雪光,在砚台中与墨相融,经历一番“研磨”,终将化为纸上的淋漓笔墨。这何尝不是性灵经历格律锤炼,最终结晶为诗的过程?雪,既象征诗律的纯净与规范,亦暗喻其可能带来的寒冷与板滞;而“雪融”与“雪风递歌”,则暗示了规范之中蕴藏的流动性、生命力以及向自由过渡的无限可能。

在诗歌的漫漫长路上,我们需要持有双重的敬畏。一是对千年传承的诗律法度心怀敬畏,懂得站在巨人的肩上方能望得更远;二是对自身独一无二的性灵体验保持虔诚,敢于以真声直面生命与世界。规矩与性灵,从来不是非此即彼的对抗,而是相辅相成的共生与共舞。真正的诗人,是既心怀法度、又能魂驰万象的“骑手”,在形式的疆域内,策动性灵的骏马,奔向意境的辽阔原野。

窗外,积雪渐次消融,潺潺之意暗生;窗内,砚中墨迹未干,诗心澄明苏醒。那个昔日曾在格律门前畏葸不前的青年,终于在时光的沉淀与思想的交锋后彻悟。诗,既在严谨的格律之中,更在飞扬的性灵之外。它永恒地栖居于规矩与性灵之间那片充满张力、无限丰饶的创造地带。

您的位置:

您的位置: