在秋高气爽的季节,我在北方的一个山区第一次看到了一片山楂树林。翠枝绿叶间,一颗颗山楂通体深红,鲜艳夺目,像一只只常见的熟透了的小番茄,看着有一种使人垂涎欲滴的感觉。我从未尝过山楂的滋味。以往生活的体验告诉我,凡是泛红了的果实大都是熟的,甜的,比如枣子、苹果等。因此想来,这山楂也应该是熟的,甜的,便随手摘了一颗塞到嘴边。刚一咀嚼,一股酸涩味直刺神筋,好像牙齿也快酸掉似的,只能一吐为快。当地的朋友告诉我,这山楂没熟,即使熟了也是酸的。

山楂貌似的成熟,酸掉了我天真的欣喜,也使我陷入了久久的沉思。

其实,在这个世界上许多事物都是以貌似的形态存在的,只是我们不太在意。走进大自然,物种如恒河沙数,数不胜数,其形千姿百态,纷呈多端,使人眼花缭乱。其中,不免有相互形似的,若无一定的阅历则很难辨其真身。城里人把田间的麦苗看作韭菜,是一个可谓资深的笑话,但其两者的某些相似不能不是使人误判的原因。倘若把这个判断句改成比喻句:“麦苗像韭菜”,恐就不会谬误到哪里去了。李白有诗云:“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”从高处直下的瀑布,与天上落下的银河有相似之处,用“疑是”恰当准确,若用“就是”不免一厢情愿,纯属臆想了。

面对相似的事物,有时要说“就是”也难。在春天的田野上,玉米、高粱和芦粟这三种作物,尽管大多分布在不同的区域,但粗粗看来,长得几近一模一样,一样的茎秆,一样的叶片,很容易让人作出张冠李戴的误判。只有从叶片的宽窄、光滑程度,和叶脉的色泽等方面细细分辨,才能答出符合实际的结论。还有花卉,相似或相近的品种实在太多了。比如鼠尾草和薰衣草,花形都呈穗状,且常见的大都是紫色,几乎雷同。要不是其在茎的颜色,散发的香味上有差异,真辨不出这花还是那花。

简单地把“似”当作“是”,容易产生谬误。古人晏子说:“橘生淮南为橘,生于淮北则为枳”。这是“化橘为枳”成语的由来。显然,晏子是把橘与枳等同的,只是长在不同的地方名称不同而已。其实,橘与枳是不同的品种,橘不耐寒,只生长于南方,即便种在北方也不会成活,更不可能变成枳,而枳在南北方都可以生长。在淮河以南,枳树常被用作嫁接橘树的砧木,即树干是枳,树的上半段是橘。这样嫁接成活的橘树,一旦移植到淮河以北,上半段的橘会因寒冷而冻死,而下半段的作为砧木的枳,则能正常生长,开枝散叶,逐渐成长为像模像样的枳树。可见,移植的橘已不是真真的橘。如移植的是完全自然状态的橘,也就不会有“生于淮北则为枳”之说了。所谓“化枳为橘”,不过是在貌似迷惑下产生的错觉。

我曾到过黄河。在炎炎烈日下,爬上高高的堤坝,满怀喜悦地想着一睹久已仰慕的大河的风采。可站在坝顶张望,开阔的河床上一片沙土,只有中间还有一条闪着波光的水流。这是闻名遐迩的黄河吗?我简直不敢相信自己的眼睛了。匆匆走下堤坝,踩着沙土,向水流处走去,想着探个究竟。落入眼帘的水流面,其宽也就四五十米,水是浑浊的,流速平缓,似乎水也不深。我读过有关黄河的诗文,曾被文字描写出的磅礴气势深深震撼。可眼前的景象,既没有浊浪排空,澎湃汹涌的壮观,也没有咆哮轰鸣,震耳欲聋的声威,怎么看也就像平时常见的普通的河流。旁人提醒我:眼下是枯水期,到了丰水期就完全不一样了。原来,这只是黄河在特定时期的貌似平静温和。

黄河的雄壮气势,至今,我未能亲眼目睹。倒是一条名不见经传的沙河,在我面前演绎出了一幕微缩版的黄河高潮剧情。沙河离我当时工作的单位不远,沿着一条小路晃晃悠悠漫步,十几分钟就能到达。沙河的河面较宽,河床平坦,平时的水深刚好到脚踝,水流清澈徐缓。河两岸绿树成荫,繁花点点,鸟鸣婉转。一到夏天,傍晚时分,我们常到沙河散步。赤足踩着柔软的细沙,涉水缓步而行,水在脚面淌来淌去,水声哗啦哗啦,低切而清亮。轻风徐徐吹拂,清凉舒爽。夕阳斜照在河面上,水光滟潋,斑斓绚丽。走在河里,如同在诗情画意里徜徉。可几小时暴雨一下,沙河完全就变了模样。河水陡然猛涨到了几乎与坝顶齐平,河面一下子开阔了许多,变得浩浩汤汤。夹杂着泥土的浊水翻卷着,呼啸着,浪涛叠着浪涛,汹涌奔腾,滚滚向前。其情景,还真有点“波涛如怒”,“奔流到海不复回”的黄河意韵,无疑,这也给我脑海里的黄河概念作了最为形象的诠释。

自然界存在的貌似状态,是一种纯真的演绎,丝毫不夹杂刻意摆弄的成分。而在现实社会中的某些貌似,常会使人陷入一头雾水的境地,弄不清东西南北。

走在新建的明清一条街上,那些冠以老字号店招的店家格外抢眼,有饭店、药店、杂货店等等,不一而足。当然,这些店应该是哪儿移植过来的分店或分号,要不新街老店就有点奇怪了。门面大都包装得古朴庄重,木质横匾高挂于门楣,书写者均谓之名人,字体或篆或隶或楷或草,字形或俊秀飘逸,或遒劲端庄,镂刻鎏金,熠熠生辉。再加灯笼、旗幡等象征有传统意味的物品陪衬,粗粗一瞥,倒也古风盎然,这“老”字被坐实得妥妥贴贴,无可挑剔。墙上醒目的位置,总是被用来彰显悠久历史的,清康熙,明永乐,如同古董,年代越远越能得到人们的赞誉和青睐。人老贬值,店老增值,也是时下的一条颠扑不破的真理。可岁月的风霜雪雨总是在一刻不停地催化着沧海桑田的变迁,今日非昔日。名义上老的店,其实已是此店非那店了。那些分号,更是非鹿非马,只能以“貌似”之词概之了。要说老,恐也只有门口匾上的几个汉字确实是老的,有几千历史。倘若走进老字号的饭店,抬头一瞅,大厅里排列的只有圆桌和靠椅,那些属于原始的方桌、长凳早已没了踪影。几扇铝合金窗畅透着明亮的阳光,那些精制的带着朦胧色的彩蠡壳窗,早已被挪移进了博物馆。想来,厨房里也不会有贴着灶神画像的砖砌的二眼或三眼灶,那种添柴加火,烟雾缭绕的情景恐只能在文字、图片上或人们的想象里了。其食材、烹调方式等,亦与往昔大相径庭,不可同而语也。所谓老店,老的成分,微乎其微。

人为刻意的摆弄,使本来可以一目了然的事物,会在眼前变得迷迷糊糊,似是而非,以至上当受骗。在《三国演义》里,罗贯中写了“空城计”。面对被魏军围困,手中又无足够人马应战的危局,诸葛亮传令把四个城门打开,又让士兵扮作百姓模样,洒水扫街。自己则披上鹤氅,戴上高高的纶巾,手摇羽扇,领着两个小书童,带上一把琴,到城上望敌楼前凭栏坐下,燃起香,慢慢弹起琴来。魏军主将司马懿一看,这那是无兵应战的架势,分明是埋伏了人马,等着我进入自投罗网,赶紧下令撤离。司马懿在疑似面前,看不清真实,错失了战机。

类似“空城计”“欺诈”式的谋略,是智慧的体现,一直得到人们啧啧称赞。但要是把这种谋略用到不该用的地方去,那是不可取,甚至让人痛恶的。曾经有人在土豆上裹一层泥巴和砻糠,当作皮蛋出售;有人在一种名叫树舌的菌菇上涂颜色,冒充灵芝叫卖;还有人给陈谷霉米抛光打蜡,使得米粒光鲜亮丽,饱满均匀,与新米几无差异。可买者煮了一吃,只有惊呼上当的份了。在一些旅游景区的路两边,卖古董的店铺,可谓鳞次栉比,数不胜数。摊位上,瓷器玉器铜器,书画名石印章,等等,品类繁多,一应俱全。可几乎都是赝品,而且“赝”得能让人瞠目结舌,惊诧不已。有朋友到外地旅游,买下一玉龟带回,在众人面前炫耀,不料手一抖,竟使之坠落于地。“嘭”然声里,“宝物”原形毕露,外壳是树脂胶,里面是水泥和石块。如同明珠在瞬间变成了碳团一般,欣喜之情也顿然化作呆若木鸡之状。

人们制造了许多貌似的现象,也有意无意扮演着自身的貌似。古人云:“人不可貌相,海水不可斗量。”人看人,在貌似的裹罩下,常是“不识庐山真面目”,不知其深浅的。孔子有两个弟子,一个叫子羽,一个叫宰予。子羽长相驽纯,言语笨拙。孔子一看,觉得这个学生以后不会有什么出息。而宰予相貌堂堂,能言善道。孔子刚一接触,认为这个学生以后一定能够大有作为,是个难得的人才。但结果却与孔子的最初断定完全不一样,子羽成了著名的学者,宰予则是“朽木不可雕也”的平庸之人。

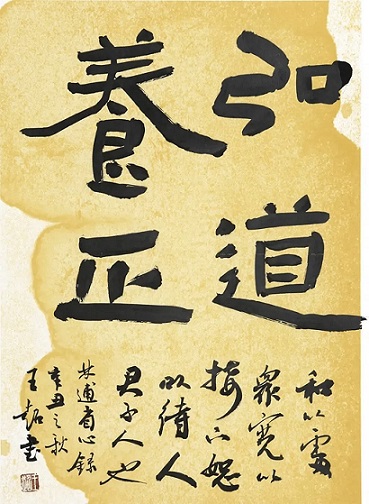

子羽和宰予的相貌及表现,完全是自然的,只是孔子在貌似面前看走了眼而已。而在现实中,不少人的貌似却是装作之举。当然,其装作的方向是上台阶,挤进一流的行列。有做生意的,明明口袋里没几个钱,靠着贷款拆东墙补西墙过日子,非要开一辆豪车,摆出千万、亿万大老板的派头;有耍嘴皮子的,西装革履,架一副眼镜,端坐台上,信口开河,滔滔不绝,却是谬误连连。怕哗众不能取宠,还不时自称自已是“专家”,其言不容置疑。这类人,若是在家闭门研读,倒是可以给予几分敬意的,腹中空空,出来丢人现眼,那就只能让人鄙夷了,遭诟病也在情理之中;有写字的,写得与建筑工地的农民在未完工的幕墙上,用帚子涂抹的“小心玻璃”的字样不相上下,却要吹嘘成“书法”,也把自已捧作了什么“家”,什么“师”。此类貌似举不胜举。

不过,再怎么貌似,再怎么努力扮演,与真的总是有着不小的差异。《水浒传》中那个李鬼,戴一顶红绢抓儿头巾,穿一件粗布衲袄,手里拿着两把板斧,脸上搽得墨黑,活脱脱一个“李逵”。守在树林里剪径,路人只要听到“黑旋风”三字,就会扔下财物逃命。劫财勾当,干得顺顺当当。可一遇到真李逵,那一身打扮没用了,那一声“黑旋风”吆喝没有威慑了,反而被砍了一刀,搠翻在地,只有哀求饶命的招数了。假的就是假的,在真的面前必显原形。

在这个世界上,自然界、社会里貌似的现象多而又多,杂而又杂,能够被识别的却是微乎其微。我们没有神仙那样无所不能,无所不晓的本领。面对纷繁复杂的貌似现象,只能在一次次被迷惑、被蒙蔽、被欺诈的过程中,思考探究,不断提高辨别能力和认知水平,清醒而自然地生活。

您的位置:

您的位置: