童年,常到我家拉闲话右邻家的七娘,指着我的小脑袋,对我母亲开着玩笑:“这娃是从戏河里捞上来的。”母亲紧紧地抓住我的小手疼爱地说:“不是的,我娃是在这土炕上降生的。”懵懂的我,牢牢地记住了这句话。

母亲的娘家是河南南阳人。1926年春,父亲在杨虎城部队中当了一名文职人员。当时河南省军阀刘镇华带兵围困西安失败后,杨虎城的部队撤离到河南南阳卧龙寺,这时经人介绍,母亲才和父亲结合。以后杨虎城部队回到陕西,父亲解甲归田,和母亲过起了关中人的农村生活。

听我七娘说,母亲从她接生的手中接过我光溜溜的小身子,阵痛的面容中忽然露出了微笑,亲吻着我的脸蛋,接连说:“我娃是个牛牛娃,我娃是个牛牛娃。”自己好像有了幸福感。

在母亲的心目中,我是她唯一的一个男孩,是张家的顶门柱。她视我为掌上明珠。父亲身体瘦弱,回到农村干重体力活吃不消,一些家务活主要靠母亲一个人做了,扫地,喂鸡,抬水,揽柴,做饭,下地……勤劳的母亲总是风里来雨里去地操劳着。

听母亲说,为了不影响干家务活,她把幼小的我,不是放在木造的童车上,就是放在我家的土炕上。生怕我从土炕上掉下来,她在炕沿边放上两床被子垒起挡住。我在土炕上爬来爬去。有时尿湿了,拉下了屎。母亲就赶快跑来,悻然而疼爱地说:“我娃拉下巴巴(屎)了”,顺手就赶快擦呀洗呀,从不嫌弃。

当我出生三个月后,奶就不够吃了。这咋办呀?先是在村里借奶吃了几天,这不是长远之计。眼看着我脸发黄,哇哇地爱哭,她就从我三姑家拉来一只奶羊,以她那拖着产后多病的身子,中午挤奶,热奶,喂奶,又要放羊。她不知劳累的抱着我,干着活儿。

我家离陇海铁路很近。母亲每次把奶羊拴在铁路两旁塄坎上的荒草地。有一次,火车隆隆地急速驶来,羊受了惊,冲断了缰绳,一下子被火车撞死了。羊死了,娃没奶吃了,母亲急红了双眼。这咋办呀?在七娘的建议下,母亲每一次做一点面水,放一个我们当地又软又甜的火晶柿子,就算给我做一顿饭。

当我学会走路时,母亲的脸上绽开了笑容,她给我换上一套新衣服,逢人就夸。

那时家里穷,母亲学着纺线织布,来解决家庭生活困难。晚上,在那灯光如豆的青油灯下,只看见土炕上的纺线车,像一支催眠曲一样,嗡嗡嗡地响着。我睡在被窝里一会儿就睡着了。半夜里又要端我尿一次。有时端迟了,我尿炕了。母亲唠叨着,她那粗糙冰凉的手,轻轻地拍着我那热热的小屁股,说:“又尿炕炕了,来,换一块干处。”我又暖和地睡着。那土炕上的纺线车又嗡嗡嗡地响着,到了三、四岁,我睡在土炕上怕起来。特别是关中严寒的冬季,把水缸里的水都冻实了。母亲每次都给我在灶膛把棉衣烤热,才让我穿上。有一次,她翻着我的小衬衣惊恐地说:“怎么有虱子了?”随后,她坐在土炕上在我小衣裤里认真地搜寻。我只是钻进暖乎乎的被窝睡大觉。我起床后,她用篦子在我小脑袋上篦来篦去,生怕发现“敌情”。我只是痴痴地坐在土炕上。

当我六、七岁时,那时农村孩子上学晚,我跟上一些大娃不是拾柴,就是掏鸟蛋。有一年三伏天,我和锁子、凯娃、建国三个小伙伴到大渠里去洗澡。当看见大孩子学凫水,我也狗刨式的两腿蹬着。不幸到了深水处,我脚蹬不动了,喝了几口水,钻到渠里水底了。那几个大孩子急慌了,多亏在大渠旁作务棉花的星华叔赶来,他奋不顾身跳下水渠来救了我。母亲闻讯赶来,她大声呼喊着我的乳名:“礼娃,礼娃!我娃醒来……”她又解开自己白土布上衣,把我搂在自己怀里,用她那瘦弱身体的体温去温暖着我被渠水浸泡过冰凉麻木的身体,用她那粗糙温暖的手轻轻地抹去我头上的水珠。我睁开微弱的双眼,她对我痴呆呆地盯着,好像生怕再失去我似的。从这以后她再不许我乱跑了。

那时我很愚笨,愚得不知道我爸大还是我六哥(一位堂兄)大。这在我童年是一个傻问题,也是一个真问题。晚上,母亲坐在炕沿上,我停在旁边,她扳着我幼小绵软的小手指,像哼着欢快和谐音韵悠扬的眉户戏曲调一样:“1呀1,2呀2……”我好奇专注地听着,小嘴巴情不自禁地念着。

解放前,村里来了皮影戏,母亲抱着我坐在人群里,给我指点着:“这是孙悟空,会翻筋斗,这是猪巴戒,你看走来了……”我那亮晶晶的眼珠滚动着,被那锣鼓声震撼着,那咿咿呀呀的唱调我听不懂,只是看孙悟空翻来翻去,挺高兴的。第二天,母亲用自己做鞋时剩下的袼褙,在一个图画本上影住画中孙悟空的图像,她灵巧的手,在袼褙上剪了一个“孙悟空”,用针线缝制在小竹签上。给我在土炕旁的窗户纸上教演皮影戏,我高兴地玩着。

那时,农村人过着缺吃缺穿又缺钱的生活。这些她不在意。土炕是用黄土做成的,在母亲勤劳的双手中,她把土炕整理得干干净净。一年四季,烧锅烧炕,烟熏火燎,黑墙黑锅头。母亲想了个办法,她来到附近的温赵村,提了一笼白土,调配成白土水,把炕和锅头刷得白白的;夏季,大炕上生了跳蚤,她买了一包灭蚤灵,给炕上一撒,就没事了。她用废报纸把炕的墙周围裱糊,显得卫生豁亮。她跟我七娘学剪窗花,灵巧的手指,剪出一条“鱼”,又剪出一个“喜”字,贴在土炕旁窗子的白纸上,显得满屋子有了生气。那时患有糖尿病的父亲,看到母亲剪的窗花,凝重的脸上也露出了笑容。

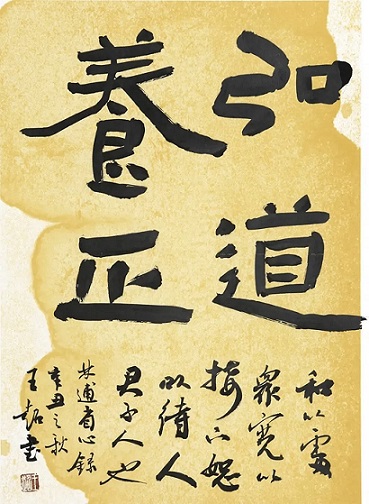

上了小学后,老师教我写大楷。每天写一张,老师批改时给写得好的字用毛笔蘸上红墨水画了一个圆圈。有一次,我写的一张大楷十六个字全部飘红。母亲看到后,就欣喜地把这张飘红的大楷贴在炕墙中央。七娘来我家串门子,她笑吟吟地说:“你看,这是咱娃写的。”

冬日的夜里,我困倦了,睡在母亲烧热的土炕上,母亲进了门,看见我脱下的新棉裤上有两个大口子,她着急地问:“咋把裤子弄烂了,又到火车路上去溜洞子,给你打个铁裤子。说过多次,你这娃没血,不改。”那时农村孩子没有活动场所,空闲时间我们都到火车路水泥涵洞去玩。经不住大人引诱,我也好奇地像溜滑板一样从上往下溜,溜着溜着,母亲给缝的新棉裤不知啥时候被水泥板跐出了两个大窟窿。我默不做声,后悔不已,知道自己错了。母亲在煤油灯下,两个小鼻孔熏黑了,她还一针一线地缝补着,嘴里嘟囔着:“小洞不补,大洞尺五。你啥时才有出息呀?”缝着缝着,她又问我:“把今天的作业做完了么?”我在被窝里不高兴地回答:“明天做!”不知道是针刺痛了母亲的手,还是我的回答刺伤了母亲的心。气急之下,她立即揭开我的热被窝,在我的屁股上煽了几下,声色俱厉地说:“碎娃把毛病惯上了!起来写!”这一夜,我在热被 窝中度过了痛苦的一夜。

土炕是我的乐 园,也是母亲生活劳动的场所。寒冬,屋内水瓮里的水都冻实了,这咋办呀?母亲有办法。她把炕烧热,铺上厚厚的被子。她把生红苕放在炕洞里的热灰里一埋,一会儿红苕就熟了,我吃着热红苕,就唿噜唿噜地进了梦香。有一次我患了感冒,发烧,母亲想了办法,把炕烧热。铺上厚厚的被子,又给我熬了生姜汤,一边说:“管你冒风(感冒)不冒风,两片生姜一根葱。”这土办法真管用。我视母亲为神医。

冬季天冷,母亲要搋面蒸馍,酵面发不起,这怎么办?母亲把土炕烧热,酵面一会就发了。冬季缺菜吃,母亲给热炕上放一盆子用水淘过的豆子,过几天就成豆芽菜了。

早春卖鸡娃的来了。那卖的是些雏鸡,难以养活。有人不敢买,母亲买了三十只。她想了办法,把雏鸡圈在土炕一边的拐角处。把土坑炕烧热,屋内像个温室。她给小鸡放上小米和水,雏鸡快乐地生活着。清明谷雨过后,阳光明媚,草木蓁蓁,精明的母亲,天麻麻亮就把鸡扑棱棱地放出,天刚黑又把鸡咕咕咕地赶回。这鸡娃到了广阔天地,啄虫刨食,忙得不亦乐乎。这鸡娃像十八岁的姑娘,半月一小变,一月一大变。到了冬季,母鸡能产蛋了,把公鸡娃子拿到集市卖个好价钱。这一年,母亲的鸡蛋罐罐攒满了鸡蛋,成了我家的银行,除过供给我父亲的抓药钱以外,还给我炒的吃了几个。

夜晚,母亲的手摇纺线车子在大炕上不停地响着。她凭纺线织布来供养我上学。有时我半夜小解,那纺车声嗡嗡嗡地响着,仿佛一支悦耳的劳动进行曲。我从1953年到离家10里的新丰镇上高小开始,就一直靠背馍上学。每次母亲都是用家里仅有的一些白面给我去做,自己却吃黑面,有时给我还放一点油和葱花,烙成油馍。还用空罐头瓶子特地给我带一些咸萝卜之类的小菜,以便调节我的口味。新丰镇每逢农历1、4、7有集市,母亲有时叫人给我稍来她用苜蓿菜包的饺子,让我改善一下生活。1954年,我在离家10里的临潼三中上初中,那时学习紧张,隔河渡水,来回坐船,极不方便。母亲冬季干脆用小石子把面打成关中女人坐月子吃的又薄又干的窝窝馍。每次我走时,她把自己纺线织布挣的钱给我三五角的过河钱,临走时对我再三叮咛:“馍不够了到街上吃一碗素面条,要多注意身体”。这年严冬,渭河冻实了,我的脚冻烂了。星期六回到家,母亲焦急地到村里中医张大爷家里去寻偏方,她熬了些茄子秆水,我脚泡在“药水”里,她那干瘦而温暖的双手,不停地擦洗着我的双脚,等到半夜鸡叫,她又给我做了双新棉袜。我内心有说不出的喜悦。

1956年末,我那时连续三学期被学校评为三好学生,学校还给我颁发了一枚“临潼三中三好学生”纪念章。我把这枚纪念章交给母亲,她高兴地把它别在我家土炕炕墙的信插上。夜晚,她的纺车像一支欢快的歌,又嗡嗡嗡地响个不停。1957年,全省招生的任务锐减,我有幸考上了师范,这不能不说有母亲一份辛苦卓越的功劳。

1960年7月,我毕业当上了教师,月工资38.5元,那时正逢国家三年困难时期,教师吃粮定量标准28斤半,以后响应党的号召,向灾区捐2斤,实际每月为26斤半。这对我这小伙子来说,一天老觉得肚子咕咕响。每周回家返校临走时,母亲总是悄悄给我烙一个白面锅盔。把我送到村头,那希冀的眼神盯着我说:“把学生教好。”我点着头远远离去。以后听村里人说,我的母亲自己却吃着苞谷皮菜饼,那瘦弱的身子,竟带上自己织的土布,进了一回南山去换粮。

1964年父亲病故。1968年母亲身患癌症。在西安医学院第一附属医院化疗期间,我从家里骑上自行车来看望她。她花白的头发,稀疏的眼眉舒展了,黄中带黑的眼圈却露出了喜色眼神,给我认真地说:“娃呀,这里的中医李大夫是个名医,你赶快去挂号给你检查。”我看着他那恳切瘦削沧桑的面容,心里不知是什么滋味。母亲病故时,学校组织我们全校教师去西安参观,我不在家。听说她弥留之际还喃喃地叫着我的奶名。当母亲的遗体装殓下葬慢慢地被黄土掩埋时,我泪眼模糊地看着黄土把我和母亲隔离到两个世界。我这个不孝之子极为愧疚。

“子不养而亲不待。”

葬埋母亲后,妻子打开母亲土炕旁的柜子,清理遗物时,发现有她织的30丈土布,我给她的30斤全国通用粮票,当时凭这粮票可以称半斤食油,她都舍不得;我给她的买2斤红糖的证券,她还放着;她给孙子——我的儿子做的一双老虎鞋,可惜没有绱好……

妻说:“母亲只给咱留下这些东西。”

我望着这座让我生命降生、让母亲生命终结的土炕,抽噎着说:“母亲给我留下的东西很多,很多……”

作者简介:张鸿涛,1940年生,男,从临潼华清中学退休,中学高级教师,陕西作家协会会员,中国散文学会会员。已出版《获奖诗文评选》《华山诗注》《敦煌漫话》《生命的清单》《作家教你写作文》五本书。

您的位置:

您的位置: