近日,多家媒体报道了新疆女县长贺娇龙不幸离世的消息,令人痛心。其母校悼文中引述的她关于故乡的感言,尤其令人动容,也深深勾起了我心底的乡愁。她说:“我们学的十八般武艺,受到的高等教育,并不是为了让我们摆脱贫困的家乡,而是为了让家乡摆脱贫困。”这句话蕴含哲理,发人深省。对于我们这些离开故土的人而言,无论故乡是贫是富,内心深处始终萦绕着对它的眷恋,期盼着它变得更好、更幸福。

我的故乡历史悠远。相传战国时,薛氏后裔为避战祸,从滕县迁居曲阜城南,建村定居,始称薛村。元朝时改称大薛村。有记载说,明朝朱元璋第十子鲁王朱檀受封兖州,某年寒冬巡视九龙山后返程,途经大薛村,忽降大雪,御辇难行,故将村名改为“大雪村”。这里自古便是物阜民丰、人杰地灵之地。

“他乡纵有当头月,不及故乡一盏灯。”故乡的泥土里,埋藏着我童年的梦,故乡的星空下,月光照亮我回家的路。思念故乡,最怀念的是爷爷奶奶对孙子的疼爱、父母哺育我成长的艰辛,是孩童时嬉闹的热闹场面,是青年时热血沸腾的蓬勃朝气。眼前浮现的,是街坊邻居那亲切温馨的笑脸;心中忘不掉的,是老屋里沉淀的沧桑岁月,还有村前那条伴着泥土芬芳、滋养陪伴我成长的小泉河。

每当回到故乡,那个青年时代,生龙活虎、朝气蓬勃的情景便清晰地浮现眼前。那时,我在大队担任团支部书记,适逢改革开放春风吹遍大江南北,社会主义现代化建设开启新篇章。以生产队为基础的联产承包责任制刚刚起步,社员思想如沐春风、日渐活跃,年轻人更是满怀憧憬,纷纷外出创业,将梦想变为现实。

我们村子大、人口多,一个自然村下辖十一个生产队,因而成为历届公社党委书记下乡蹲点的首选。那时的公社干部十分扎实,像团委书记、妇联主任都带着行李随书记驻在大队后院。他们白天扛着铁锨与社员一起投入繁重的劳动,晚上则同大队干部研究安排第二天工作。大队办公室里的灯光常常整夜长明。为改良土壤、种好小麦,白天积肥造肥,夜里挑灯深翻土地,已成为常态。在深翻队伍的前列,我总是负责挑灯——几盏煤油提灯一字排开,如银河繁星,闪烁着朦胧光芒,跟随着我的脚步移动。身后,铁锨与沃土摩擦的“沙沙”声回荡在漆黑的夜空。依稀又看见公社书记领头,驻队干部和大队书记紧随着,团员青年们如雁阵般在暮色中默默前行。记忆中,县里、公社颁发的先进锦旗,挂满了大队办公室那面泛灰的土墙。

在那个年代,团支部书记的角色尤其显为重要。为充实团员青年的精神生活,我组织大家创办了《雪花》刊物,收集上级政策、农业技术和先进事迹,发动大家创作诗歌短文。我亲手在钢板上刻写蜡纸。笑容透过细细的刻痕,伴着油印机散发的沁人墨香,一张张整洁的刊页飞向各生产队和团小组,在全村引起热烈反响。团员青年亲切地称之为“我们自己的刊物”,由此激发起学习热情和奋发向上的志气。

有了学习内容,还需固定场所。我们看中了闲置的“知青点”,动员团员青年自己动手,从大队窑场拉来半旧的青砖砌好座台,用长杆绑扫帚清除屋顶的积尘蛛网。不过几天,三间屋子焕然一新。从此每晚灯火通明,朗朗书声飘荡在繁星闪烁的夜空。聚拢在窗外的社员面露欣慰,连连称赞:“这帮年轻人,真能干!”

活动接连不断,经费却成了难题。我注意到一片荒废的林地,召集团支部会议后,决定将其开垦利用。百余名团员青年挥汗如雨,义务劳动三天,全部栽上地瓜。那一季,竟收获了一百多元。

记得那年秋天,晚风吹得树叶哗哗作响,凉意徐徐拂面。老支书把我叫到办公室,带着赞叹的语气说道:“这两年干得不错。刚接到公社电话,要临时借调你去工作,明天报到。”我有些不舍:“这儿刚有点起色,要不我就不去了吧?”老支书语重心长:“本想留你在村里发展,但去公社能有更大作为。去吧。”那一刻,眼眶再也拦不住打转的泪水,我哽咽道:“我先去看看,不行再回来跟您干。”

四十年光阴荏苒,岁月如梭。回忆往事,虽已离开昔日并肩的伙伴,可每当想起那段艰辛却充满激情的岁月,心中总涌起一丝愧疚,也体会到了那抹不去的乡愁。总觉得自己并未为故乡做多少事,甚至未能好好帮助找上门来的乡亲解决困难,有时他们还失望而归。可乡亲们却始终包容着我,每次回家,那份无言的亲切总温暖如初。

如今,村庄面貌已焕然一新。每家的房屋都经过一代人的努力,翻建得宽敞明亮;大街小巷铺上了水泥路,暮色中路灯如星辰洒落,珍珠般闪烁。已建成的社区里,我家也分得一套楼房。每次回家住下,总爱在村里走走。遇到孩童,他们却躲着走,仿佛我是陌生人——其实我才是这村的老户。遇见街坊,我唤一声“叔”“婶”,他们应着:“小来,回来啦。”这时我才确信,自己仍是村里的人。而我最爱的,还是漫步于阡陌田畴之间,静静感受故乡泥土的芬芳与庄稼的清香。

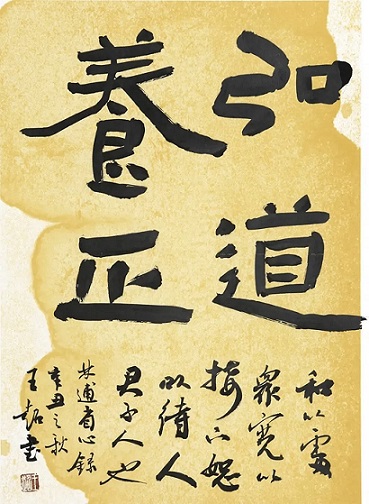

胡福强,孔子故里曲阜市人。《书友文苑》文学艺术指导、《齐鲁文学社》签约作家。2025年度《银星文学》优秀创作员、第二届“当代文学家.老舍文学创新奖”二等奖获得者。散文、诗歌作品常发表于省内外文学,公众号、网络平台。亦是书法爱好者。

您的位置:

您的位置: