晋文公重耳在外逃亡的时候,有一次又累又饿,几乎站不起来,身边的人找不到一点能吃的食物。他的随从介子推情急之下,来到一处僻静的地方,从自己大腿上割了一块肉,煮成肉汤,送给了他。

重耳看到肉汤,大喜过望,立刻狼吞虎咽,连肉加汤吃得干干净净,才重新恢复了精神。当他知道肉汤是介子推割了自己大腿上的肉,煮给他喝的时候,非常感动,表示将来回到晋国之后,一定好好地赏赐他。

结束了十九年的流亡生涯以后,重耳在秦国的支持下回到晋国当了国君,就是晋文公。他修明政务,施恩百姓,奖赏跟随他在外流亡的侍从和功臣。

晋文公说:“封赏跟随我流亡的侍从和功臣,标准划分为四个等级:以仁义教导、以德行恩惠规诫我的人,给予上等奖赏;以行动辅佐、助我成功的人,给予二等奖赏;以战场救助、立下汗马功劳的人,给予三等奖赏;其他那些奔走劳苦、功劳平平的普通人士,给予末等奖赏。”

介子推看到狐偃等因为受到赏赐而说了居功自傲的话后,心里很看不起,耻于与他们在一起,自从参加朝贺过后,就假称生病呆在家里,甘愿过清贫寒苦的生活,亲自织布做鞋,侍奉他的老母亲。

晋文公召集群臣集会,按照功劳进行赏赐,拿岀大量的官位爵号、金钱丝帛等,进行封赏,功劳大的赏赐官职、城邑,功劳小的授予爵位、钱财,受到赏赐的人都很激动,喜悦万分。他因为没有看到介子推,竟然忘记了,最后唯独介子推没有受到赏赐。

介子推有一个邻居名叫解张,见到他没有得到赏赐,心里很为他感到不公平。

解张看到城门上张贴着晋文公的诏令:“如果因为遗漏还没有得到赏赐的人,准许自己申报过去的功劳求赏。”他特地敲开介子推的房门,把诏令上的消息告诉了介子推,劝他向晋文公申报求赏。

介子推听说之后,笑着没有说话,他无心于功名利禄,一直没有去向晋文公申报求赏。

介子推的老母亲在厨房里听到了,对他说:“你跟着文公在外效劳了十九年,还曾经割了大腿上的肉做成汤给他喝,劳苦不小,为什么不申报求赏呢?做官授爵难道不比亲自织布做鞋好吗?”

介子推告诉母亲:“献公有九个儿子,只有文公最为贤德,当上国君是天意。随从们却都认为是自己的功劳,我认为很羞耻,不屑于同他们相处共事。”

母亲还是让他去申报求赏,告诫他如果不去,生活会很贫穷清苦。

介子推说:“我宁肯一辈子织布作鞋,也不想把上天的功劳当作自己的功劳!”

母亲仍然劝他说:“你去拜见文公,赏与不赏,也要让他知道你的情况啊!”

介子推干脆说:“我已经打算去深山隐居,没有必要再乞求有钱有势的人!”。

母亲见他决心已定,表示只要他真想去隐居,就和他一起去。

介子推非常高兴,说:“我平时就很喜欢绵山,高山深谷,现在就去绵山吧。”他就背着母亲到了绵山,在深谷中搭起房屋,穿草衣吃山果,准备在山中终老。

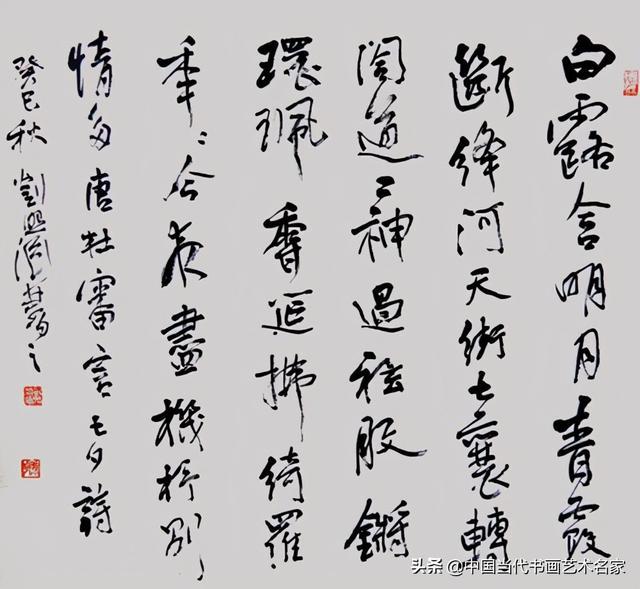

解张将介子推不受赏赐、到绵山归隐的情况,写成诗文,上报晋文公:“龙饥无食,一蛇割股。龙返其渊,安其壤土。四蛇入穴,皆有处所。一蛇无穴,号于中野。”

晋文公看过之后,终于想起了曾与他共患难,并有割肉之情的介子推。他说:“我一直忧劳王室之乱,还没有来得及赏赐他的功劳。”

晋文公当即任命解张为下大夫,驾车做向导,亲自去绵山寻找介子推,并想把将整座绵山赏赐给他,作为他的禄田。

晋文公来到绵山,把车停在山下,让人满山寻找介子推。但是,绵山山峰层峦叠嶂,山路艰险,到处寻找,都没有找到介子推的踪迹。原来,因为介子推早已看透世事,只想隐居深山,就故意躲藏起来,不想岀来见面。

这时有人向晋文公献计说:“介子推是个大孝子,不可能会让母亲受委屈。如果放火烧山,他一定会从山里出来。”

晋文公就满脸怒色地对解张说:“介子推为什么这样怨恨我呢?我听说他非常孝顺,如果放火烧了山林,他一定会背着母亲岀来吧!”情急之中,他真地下令四处烧山,树林燃起了大火,火仗风势,一直烧了数里,过了几天才熄灭。

可是,介子推意然始终没有从山里出来,他和母亲一起被活活烧死在了山林之中。

晋文公派人进山寻找,最后在一颗柳树下,找到了介子推母子二人的尸体。

晋文公十分悲痛,哀嚎大哭,流泪不止。他认为是自己亲手害死了介子推,内心十分悔恨,难以原谅自己的过错。他命人用介子推死前靠着的那棵柳树做了一双木鞋,每天穿在脚下,痛心地说:“你死得太悲惨了啊!”。

晋文公命令把介子推埋葬在绵山脚下,建立祠堂祭祀他,环绕绵山周围的土地,都作为祠堂的祭田,派农夫每年安排祭祀。

为了纪念介子推,晋文公还下令把他归隐的绵山改名为“介山”,把他的故乡改名为“介休”,把他烧死的这天定为“寒食节”,命令全国上下,这一天不能生火做饭,吃饭只能吃凉的,慢慢地形成了寒食节这一习俗。到了寒食节这一天,家家户户在大门插上柳条,用来召唤介子推的魂魄,有的还摆设野祭,焚烧纸钱,来纪念介子推。

民间百姓为了纪念介之推的高尚德行,自发地禁火悼念,久而久之成为寒食节的重要内容。

您的位置:

您的位置: